Gewebte

Bänder von und bei Anneliese Bläse

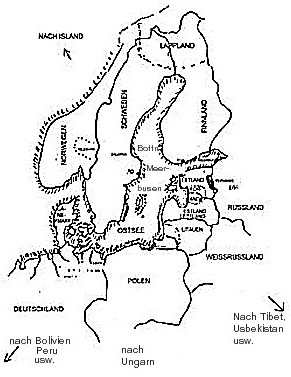

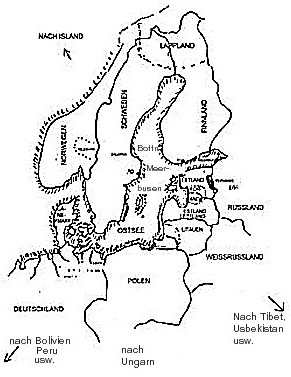

Hier

bist Du eingeladen auf

eine Reise rund um die Ostsee, um kurz mal zu

gucken,

wer da wo Bänder gewebt hat oder heute noch webt. Mit der Zeit werde

ich für einzelne Stationen noch weitere Links installieren mit

genaueren Informationen über Band, Land und Leute

Bandweben

rund um die Ostsee

Klick

auf die blauen Wörter öffnet jeweils ein dazu passendes Bild. Klicken

Sie dann auf den allgemeinen "zurück"-Knopf

Gewebte Bänder in bunten Farben und Mustern waren rund

um die Ostsee täglich im Gebrauch, bis vor

knapp 200 Jahren durch die Industriealisierung, wie so vieles, auch

diese

kunstvolle Handarbeit der Frauen in Vergessenheit geriet. Nur an

wenigen Orten, vorwiegend in Skandinavien und im Baltikum, haben sich

Reste davon erhalten.

In

deutschen Heimatmuseen liegt so manches liebevoll

gestaltete WERKZEUG,

doch die

wenigsten Museumsmitarbeiter

oder

-Besucher wissen noch, wozu und wie es gebraucht wurde. Deshalb

verschwinden

diese kleinen Kostbarkeiten meistens in den Archiven und werden dort

vergessen.

Die Völker im Ostseeraum hatten

schon

vor mehr als 1000 Jahren untereinander

gute Kontakte,

das

läßt sich unter anderem deutlich ablesen an der

Art,

wie sie ihre Bänder webten. Die uralten Muster finden sich

in allen Ländern um die Ostsee ebenso wieder, wie auf der ganzen

Welt, aber die Art, wie sie gebildet

werden durch

die besondere Anordnung der Kettfäden beim

Weben, die ist in anderen

Gegenden kaum

bekannt.

Kontakte,

das

läßt sich unter anderem deutlich ablesen an der

Art,

wie sie ihre Bänder webten. Die uralten Muster finden sich

in allen Ländern um die Ostsee ebenso wieder, wie auf der ganzen

Welt, aber die Art, wie sie gebildet

werden durch

die besondere Anordnung der Kettfäden beim

Weben, die ist in anderen

Gegenden kaum

bekannt.

Bei meinen bescheidenen

Versuchen, in den Ländern rund um die

Ostsee Bandwebereien aufzuspüren, habe ich die meisten Muster in

ESTLAND

gefunden, weil ich dort gute Kontakte habe, und weil die Esten

stolz sind, dass bei ihnen die Bandweberei noch ausgeübt

wird. Material

ist

ungemein

reichhaltig zu finden, denn den Esten, welche es fertig gebracht

haben, unter

800 Jahren Fremdherrschaft ihre Eigenheit nicht zuverlieren, halfen

ihre Volkstrachten wie ihre Lieder zur Bewahrung ihrer Identität.

Und

zur Tracht

gehören nach wie vor die gewebten Gürtel für Frauen und Männer in fast

allen Regionen des kleinen Landes. Ich selbst habe ein Heft mit über 80

verschiedenen Mustern aus Estland zusammengetragen, von Fotos

und anderen Abbildungen ausgezählt und webgerecht

aufgezeichnet, Heft 5

aus der Reihe Band rund um die

Ostsee.

Von LETTLANDweiß

ich,

dass es auch dort eine ungebrochene Tradition der

Bandweberei mit unzähligen Mustern gibt, hatte aber bisher kaum

Gelegenheit, sie kennen

zu lernen. Zwei Bänder finden sich bei den Bildern. Der Verband

ausgewenderter Letten in Kanada hat ein prachtvolles Buch über

die Gürtel und Bänder der Letten herausgegeben.

das ich mir einmal kurz ansehen durfte. Leider ist das Werk hier

im Buchhandel nicht zu bekommen. Wer hat Verbindung nach Kanada

und kann mir weiterhelfen?

Von LITAUEN hat

Hildegund Hergenhan 2

Hefte mit Mustern

ausgezählt und gezeichnet, Heft 3 und 4 aus der Reihe Band rund um die Ostsee.

Neben den

allgemein beliebten haben

sich dort noch

einige

ganz eigene

Muster, sowie das Weben mit der dreifarbigen Kette erhalten, siehe

dort. Außerdem

kennt man in Litauen eine komplzierte Mischform zwischen

Brettchenweberei und Leinengewebe: die gleichen Muster wie für den

Kamm werden mit der Hand in ein Brettchenband

eingelegt.

In RUSSLAND,

das heißt in der Ukraine, in Weißrussland und

dem nördlichen Russland bis hinauf zum Eismeer hat es eine

reiche Bandwebtradition gegeben. Die Altgläubigen, eine Sekte,

weloche entstanden ist, als Peter der Große "das Tor nach Westen

öffnen" wollte und deshalb viele Verbote alter Sitten

erließ, unter denen gerade die traditionsbewussten

Staatsbürger zu leiden hatten. Während der Stalinaera sind

die meisten Altgläubigen dann ausgewandert, und zwar vorwiegend

durchs Hintertürchen, über China, nach Amerika. Dort leben

sie heute noch in Oregon und in Brasilien, aber ihre spezielle Kultur

ist trotzdem am absterben. Waren gewebte Gürtel früher unter

anderem auch ein Identitätsmerkmal der einzenen Stämme

und Großfamilien, so kaufen die Altgläubigen in Oregon ihre

Gürtel jetzt bei denen in Brasilien, weil die jungen Leute nicht

mehr weben lernen wollen, und sie achten nicht mehr darauf, die

richtigen Muster zu bekommen. (Quelle Kate Hooker).

Das Staatliche Ethnographische Museum in St. Petersburg besitzt

über 100 000 Gegenstände aus dem Siedlungsgebiet der

Osteuropäischen Slawen, darunter ein großer Prozentsatz von

Textilien. Ich habe ein Büchlein kaufen können, in dem der

Leiter des Museums, Oleg Lysenko, das Ergebnis seiner Forschungen

zusammenfassend darstellt und versuche zur Zeit, das "russische

Englisch" ind Deutsche zu übertragen, damit ich dann klar

darüber berichten kann. Das kann noch eine Weile dauern, denn die

Russin, welche die Übersetzung ins Englische besorgt hat, hat sich

nicht die Mühe gemacht, englische Fachwörter

aufzuspüren, sondern einfach die russischen Fachausdrücke in

unserer Schrift hingeschrieben. Wenn ich fertig bin, kann ich sicher

auch auf russsisch weben. Dann gibt es einen neuen Artikel mit ganz

neuen Gesichtspunkten.

In OSTPREUSSEN

war die Bandweberei noch bis ins 20. Jahrhundert lebendig, ja es

scheint sich neben der ursprünglich ländlichen Volkskunst auch eine

mehr städtisch geprägte Richtung entwickelt zu haben, die wohl mit der

Jugendbewegung verknüpft war. Die berühmte Webschule in Lyck hat mit

Sicherheit diese Entwicklung auch gefördert. In keinem Land gab es so

viele

verschiedene Muster

mit nur 9 Musterfäden, wie bei den Ostpreussen mit ihren Jostenbändern,

den

schmalen Gürteln zur Mädchentracht, (Juosta = litauisch Gürtel). Im

Unterschied zu den ursprünglich überall fast immer rot auf weissem

Grund gewebten traditionellen Mustern fanden sich Jostenbänder in einer

Fülle verschiedener Farbzusammenstellungen. Offenbar war es auch

üblich, Musterbänder zu

weben, im gleichen Sinne wie die altbekannten Stickmustertücher. Einige

davon, z. B. das Memellandband und das Agnes-Miegel-Band, auf dem sich

über 60verschiedene Muster finden, sind mit dem

Treck in den

Westen gekommen. Sie wurden zur Grundlage des weiter unten erwähnten

Kurses in Travemünde.

Ob die Polen selbst Bänder

gewebt haben, ist mir bis jetzt nicht klar. An den Tanztrachen, mit

denen sie heute auftreten, habe ich keine bemerkt. Zu oft wurde ihr

Reich zerteilt und von den großen Nachbarn verschoben. Im

Polen waren die

Kaschuben zuhause, über welche man in den Museen die

offizielle Auskunft erhält,

dass die dort

ausgestellten reich verzierten Webekämme von ihnen stammen. Auch ein

Stück

vom

alten KURLAND

gehört jetzt

zu

Polen, dort fand

ich Muster aus der Zeit um 1902.

Es heißt zwar,

Pommerland ist abgebrannt, die gute alte Zeit verweht, vergessen aber POMMERN

hatte mit Sicherheit eine

alte Tradition der Bandweberei. Sie ist auch in der Literatur belegt

und

geht mindestens bis in die Schwedenzeit zurück. Hier an der Küste habe

die Frauen der Fischer als erste die NETZNADEL ihrer Männer als

Webeschiffchen

benutzt, und damit die Bandweberei technisch einen großen Schritt

vorwärts gebracht.

Hildegund Hergenhan, geboren

in Hinterpommern, aufgewachsen in

Schleswig-Holstein,

hat die Spuren der Bänder in ihrer früheren Heimat

jahrelang gründlich erforscht und in Ihrem Buch

»Upschöttels, Band in Pommern«

anschaulich beschrieben. Auch über Vorpommern

hat Hildegund

Hergenhan in ihrem Buch berichtet. Die

MÖNCHGUTER

ROSE hat

sie (wieder)entdeckt und beschrieben. Viel von der alten

Bandwebkunst ist von Flüchtlingen mit dem großen

Treck nach dem 2. Weltkrieg nach Holstein und

Westdeutschland

mitgebracht worden, und im

Pommernzentrum in Travemünde läuft jedes Jahr ein Kurs im Kammbandweben, ursprünglich

gehalten von Sigrid Albinus, der Witwe

des Leiters des Ostpreußenmuseums in Lüneburg, die sich sehr um die

Erhaltung und Dokumentation der alten Bänder verdient gemacht hat. Seit

sie aus

Altersgründen aufgehört hat, übernahm

Hildegund Hergenhan den

Unterricht.

Von Bandweberei in Mecklenburg

ist mir leider gar nichts bekannt.

Auch bei uns in SCHLESWIG-HOLSTEIN

hier ist es schwierig, noch etwas zu finden. Im Museum

in

Flensburg

soll es wunderschöne WEBEKÄMME

geben, siehe auch oben, (Zeile 5, unter

Werkzeug) - die

Abbildung

stammt aus einem alten Buch. Leider waren sie nie ausgestellt, weder

als ich vor etwa 10 Jahren dort war, noch als meine Kinder

im vergangenen Jahr danach suchten. Ich selbst besitze einen über 200

Jahre

alten Kamm aus Munkbrarup in Angeln, ein schlichtes Arbeitsgerät. Im

Kreimuseum Plön befindet sich ein sehr ähnliches Modell, welches aus

Wankendorf stammt, Alter

unbekannt. Ich besitze ein auch Bild von einem

mit Kerbschnitt

verzierten

Webekamm aus

Neuenkirchen in NORDFRIESLAND

aus

dem

18. Jahrhundert, der sich im

Landesmuseum in Schleswig

befinden

soll. Das Alter all dieser Kämme deutet

darauf hin, dass die Bandwebekunst bereits im 19. Jahrhundert in

Vergessenheit geriet. Von überlieferten Bändern konnte ich bisher

nichts in Erfahrung bringen. Sie waren ja meist Gebrauchsgegenstände

und sind

zerschlissen.

Die Bandweberei muss

jedoch zumindest

in Deutschland, Frankreich und Spanien im

15. und 16. Jahrhundert ganz allgemein zur Ausbildung von jungen Damen

gehobener Kreise gehört haben, denn um

1509

hat Lukas Cranach

in Wittenberg als Hofmaler des Kurfürsten von Sachsen die

Jungfrau MARIA

als Bandweberin

gemalt auf einem 70 cm hohen Tafelbild unter die Titel »Die Erziehung

der Maria«. In alten

Stundenbüchern und

auf Kirchenfenstern sind viele Bänder webende Marien zu finden, die

meisten arbeiten zwar mit Brettchen, aber einige weben auch Kettrips

auf

verschiedenen kleinen Webgeräten. Den Rückengurt kennt Maria allerdings

offenbar

nicht, der ist etwas für die kleinen Leute. Maria wurde zu jener Zeit,

im 15. und 16. Jahrhundert, immer

als etwas Besonderes dargestellt und somit automatisch als Dame der

gehobeneren Gesellschaft.

Mit Sicherheit habe ich

feststellen können, dass die Muster des

Ostseeraumes weiter im Süden Deutschlands nicht gewebt wurden. Man

kannte offenbar den Webekamm, hat aber nur schmale Bänder in schlichtem

Kettrips gewebt.

Schauen wir nach DÄNEMARK, ist

es fast genauso schwierig, etwas zu finden. Dort lebt zwar Lise

Knudzen-Ræder, eine

ausgezeichnete

Brettchenweberin, die

sich um die archäologischen

Funde im Grab des Keltenfürsten von Hochdorf verdient gemacht

hat, indem sie die wunderschönen Bänder von 550 vor Christus nachwebte.

Aber Kettripsbänder

habe ich

bisher noch in keinem Heimatmuseum gefunden, nur

spärlich etwas

Werkzeug. In den Freilichtmuseen sitzen die Brettchenweberinnen. Aber

die Dänen haben auch mit dem Kamm gewebt, früher mal,

genau wie unsere Vorfahren. Wer kann mir da weiterhelfen?

In

NORWEGEN (rund

um die Ostsee - den

Oslofjord zählen wir noch dazu...) bin

ich fündig

geworden, im Nationalmuseum in Oslo und im Museum der EIDSBORGKIRKAN,

einer Stabkirche in Telemark. Es gibt dort ein

sehr

aufschlussreiches Heftchen aus den frühen 1960er Jahren zu kaufen, in

welchem

ganz viele

verschiedene Methoden, Bänder herzustellen beschrieben sind, die

früher in dieser Gegend alle bekannt waren. Es ist im Telemarksdialekt

geschrieben

und deshalb sehr spannend zu entziffern, auch wenn man Norwegisch

lesen

kann. Mein Versuch, in Telemark Bandweberinnen persönlich

aufzusuchen,

kam zu spät. Unser Freund Olav hatte mir 1992 zwar versprochen,

bei

unserem nächsten Besuch wollte er mit mir zu den Bandweberinnen fahren.

Aber durch verschiedene Umstände

kam ich erst nach erst 7 Jahre später wieder nach Norwegen. Die alten

Frauen

waren

inzwischen gestorben. Zum

Trost

machte er mich mit THORKJELL SVEITSEN

bekannt, dem Brettchenweber im

Hedal.

Auch in SCHWEDEN hatte ich

Erfolg, zunächst im Nordiska Museum in Stockholm. Dort gibt

es eine große Trachtenausstellung und ich träume noch heute davon,

einige Tage

dort zuzubringen um die Muster der vielen ausgestellten Bänder

aufzuzeichnen. Dort

bekamen wir auch den Tipp, der unsere nächste Reise bestimmte: DALARNA

ist

die

wichtigste Gegend in Schweden für heute noch lebendiges »Krusband

vävning«.

Wir besuchten dort 7 kleine Museen in all den

kleinen

Städtchen rund um den Siljansee, und alle waren verschieden und hatten

verschiedene Bänder ausgestellt, alte und neu gewebte. Ein Musterheft

»DALARNA« habe ich in Arbeit.

Von Hildegund Hergenhan gibt es ein Musterheft

Schonen/Schweden, vorwiegend mit Mustern der

königlichen Gewänder im Museum von Lund, Heft

1 aus der Reihe Band rund um die

Ostsee.

Interessant für Schweden und

Norwegen finde ich das KONFIRMANDENBAND,

das wir in Norwegen und in

Schweden

fanden. Die Kirche hat das Anliegen aufgegriffen, die heutige

Jugend mit der uralten Bandwebekunst etwas vertraut zu machen.

Die meisten werden ja in der Tracht konfirmiert. Nun beginnen die

Mädchen schon bei der Anmeldung zum Konfirmandenunterricht damit, sich

das Schürzenband für ihre Tracht selbst zu weben.

Es ist ein sehr

einfaches Muster, gelb auf rot. Die Länge ist nicht vorgegeben, so

wurde ein Wettbewerb daraus, wer in dem einen Jahr bis

zur Konfirmation das

längste Band

schafft. Manche haben großen Ehrgeiz und sind fleißig, anderen ist es

egal, hörten wir.

In FINNLAND kamen wir

ganz

zufällig genau an dem Tag ins

Handwerkermuseum in Turku,

als die

Bandweberin im Hause war. Wir hatten ein nettes, langes Gespräch

miteinander. Wir tauschten Muster aus und ich erfuhr, dass man

sich bemüht, aus

dem Wenigen, was überliefert ist, das Beste zu machen und eifrig

weiter forscht. Außerdem war ich im Saaresseuri Museum, das hübsch auf

einer Insel vor Helsinki liegt. Dort traf ich einige fleißige Mädchen,

die sich abmühten, für Anfänger viel zu komplizierte überlieferte

Muster auf Bänder zu weben. Ich hoffe, sie haben nicht den Mut verloren

und es inzwischen besser

in den Griff bekommen.

Ein Volk im

Norden haben wir

noch nicht besucht, die

SAMI, die

man

früher Lappen (= Lumpenleute) nannte. In Schleswig, im Landesmuseum

Schloss

Gottorf ist ihnen eine Austellung gewidmet, wo sich neben dem

schönen Werkzeug auch

Bänder mit einfachen Mustern für die

Fellschuhe und komplizierte

dreiteilige Gürtel

finden.

Auch in Stockholm im Nordiska

Museum findet man in der

Sami-Abteilung fein

gearbeitete Webkämme

aus Rengeweih und verschiedene Bänder. Ich glaube, die Leute die den

Ausdruck Lappen prägten, haben nur von weitem hingeschaut. Wie kunstvoll

gearbeitet sind

doch die verschiedenen

Trachten der Sami! Sogar die Kordel, mit der die Frau ihren

bestickten Brustlatz befestigt, ist liebevoll handgeflochten.

Besonders freut mich, dass die Samestiftelse offenbar junge

Forscherinnen in verschiedene Regionen Lapplands geschickt hat,

um die in

jeder Region besondere

Art

des Webens und die Bänder

samt Mustern und

Fachausdrücken zu dokumentieren. Die Ergebnisse wurden als kleine,

feine

Bücher herausgegeben, die man kaufen kann. Im Jahr 2004 bin ich ganz

zufällig dreimal auf

solche Bücher aufmerksam gemacht worden,

die alle völlig verschieden sind

und die große Vielfalt der

samischen

Kultur deutlich machen.

Nicht

auf der Karte oben sind folgende Länder, in denen ich auch Nachweise

für

Bandweberei mit dem Kamm gefunden habe:

ISLAND

TIROL

FRANKREICH

MALLORCA

PORTUGAL

RUMÄNIEN

SLOWAKEI

TSCHECHIEN

MEXIKO

zurück zur Startseite