Gewebte

Bänder rund um die Ostsee

Wegen der vielen Bilder bitte ich um etwas

Geduld

Aus meiner Schatzkiste:

ein

Stück Kulturgeschichte der Menschheit

Niemand weiß genau, wann

der Webekamm erfunden wurde.

Die ältesten

archäologischen Funde, die man bisher kennt, stammen aus

der Römerzeit.

Es sind meist kleine Bruchstücke, hergestellt aus Knochen, wie dieses hier rechts, es ist nur 6 cm

hoch.

Jennie Parry, BRAID

SOCIETY, England, hat es im Museum von London entdeckt und fotografiert.

Im Vergleich zum

Litzenstab mit vielen

beweglichen Fäden, die bei der Arbeit gewöhnlich dicht

zusammenrutschen, ist der steife Kamm, in Englisch Rigid Heddle, ein

großer Fortschritt für das Musterweben, weil er alle Webfäden immer im

gleichen Abstand hält. Anstatt bei jedem Schuss seitlich in das Fach zu

linsen, welche Fäden man nach oben zu holen hat, kann man jetzt von

oben durch die Kette das untere Fadenlager deutlich sehen und braucht

nur mit der Spitze des Schiffchens die gewünschten Fäden heraufholen zu

denen, die im oberen Lager bereits vorhanden sind. Es braucht ein

bisschen Übung, die Augen daran zu gewöhnen, aber genau diese Übung ist

gesund für den Augenmuskel, hat mir ein Facharzt gesagt. Nur sollte man

bei dieser Arbeit keine Gleitsichtbrille tragen, das strengt die

Halsmuskeln zu sehr an.

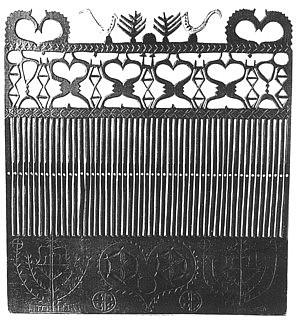

Manche

der kunstvoll ausgesägten oder geschnitzten Webekämme, die man heute in

Museen findet,

sind nur etwas für das Auge und taugen nicht zu

ernsthaftem Gebrauch. Sie wurden als Kostbarkeit geschont, blieben

ansehnlich und galten schließlich als wertvoll genug, in einem

Museum ausgestellt zu werden. Zuallererst hatten sie jedoch einen

anderen tiefen Sinn: Es waren Werbegeschenke – natürlich

im alten ursprünglichen Sinn des Wortes – heute sagt man

lieber Freiersgaben, obwohl dieser Ausdruck mindestens ebenso

altmodisch ist, aber man muss sich ja absetzen von dem, was das Wort

„Werbung“

heute bedeutet.

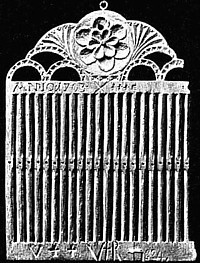

Nicht

nur schöne geschmückte Mangelbretter verehrten die jungen

Männer früher ihren Angebeteten, auch andere Hausgeräte,

eben auch die Webekämme waren gern gesehen. Und zu diesem Zwecke

wurden sie so liebevoll verziert, mit dem Namen der Liebsten, mit

Jahreszahlen und Sinnsprüchen, mit Rosetten, Sonnen, Herzen,

Blumen, Vögelein, ja sogar Pferden oder Wappen, oder auch mit

ganz prosaischen Motiven wie stilisierten Garnknäulen.

Jedenfalls

hieß es im Volksmund: „Nimmt sie den Kamm, dann nimmt sie auch den

Kerl."

Dem jungen Mann sagte

man: „Eine Deern, die beim Bandweben die

Übersicht über die vielen Fäden behält, wird auch

die Fäden in einem großen Bauernhaushalt fest in der Hand

haben, du kannst sie getrost heiraten."

So

war das früher.

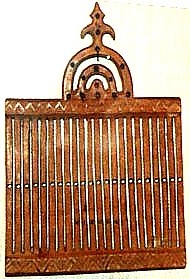

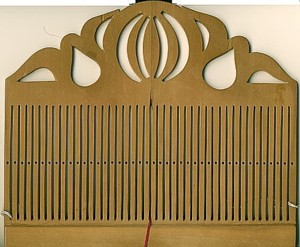

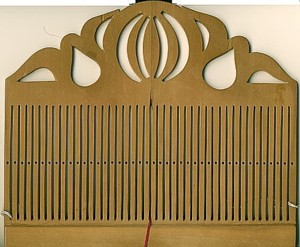

Ich

war schon 35 Jahre mit meinem Mann verheiratet, als ich die Bandweberei

entdeckte. Aber er wollte den Alten nicht nachstehen und sägte und schnitzte mir eigenhändig

einen

schönen Kamm. Das Material ist

amerikanischer Buchsbaum, ein Holz, das sich leicht verarbeiten lässt,

nicht zu faserig ist und doch Festigkeit genug hat. Uwe ist ja

eigentlich Metallhandwerker, aber als er -

zugleich mit mir - in den Ruhestand ging, bekam er Lust, sich mal an

Holz

zu versuchen. Die Verzierung habe ich selbst entworfen, sie sind aber viel

schöner geworden als meine Zeichnungen. Natürlich blieb es nicht

bei dem einem Kamm. Hier sind

sie alle 3:

|

Für

83 Fäden

|

Für

83 Fäden Für

83 Fäden |

Für

51 Fäden |

Alle haben

unten eine dickere Kante, damit sie schön schwer auf der Kette hängen.

Bei dem Kleinsten binde ich trotzdem ein Gewicht in das Loch unten,

wenn

ich

mit sehr steifem Garn arbeite.

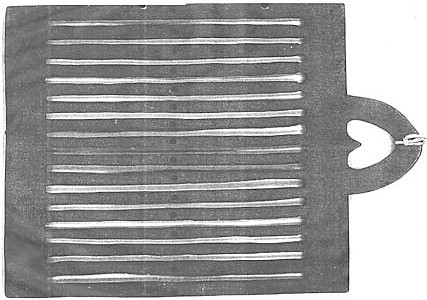

Uwe hat mir auch

einige Kämme aus Aluminium ausgesägt, mit denen es

sich sehr gut arbeiten lässt. Einer davon besitzt auch eine doppelte

Lochreihe zum Dreischaftweben. Man kann damit ganz einfache Muster sehr

schnell weben.

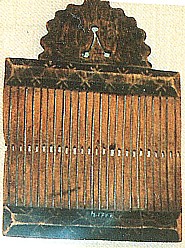

Eines Tage erzählte

mir eine Freundin, dass sie in Garding auf der

Halbinsel Eiderstedt im Schaufenster eines Antiquitäenhändlers "so ein

Ding wo du mit arbeitest" gesehen hatte. Sie hatte mir die Adresse

mitgebracht. Ein Telefonanruf, eine Überweisung, und ich wurde stolze

Besitzerin eines echten 200 Jahre alten Webekammes. Das musste gefeiert

werden!

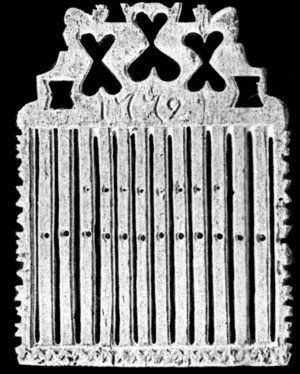

Er

stammt aus Munkbrarup in

Angeln.

19 Löcher und 18 Schlitze, die interessanterweise gemeißelt und nicht

ausgesägt

sind, geben Platz für

37 Fäden, man kann also höchsten ein Muster mit 9 Fäden darauf weben.

Aber diese Art Kämme wurden nur selten für die kunstreichen gelesenen

Muster verwendet. Gewöhnlich webte man einfachen Kettrips darauf.

Ganz behutsam habe ich das

Bändchen mit 7 Musterfäden angefangen, damit er

nicht so nackt und bloß ist, denn das Holz ist sehr dünn und brüchig,

er

gehört nun wirklich in den Ruhestand. Ich habe ihn in einem

Bilderrahmen an die Wand gehängt.

Wer sagt denn,

wo hier oben oder unten ist?

Kurz

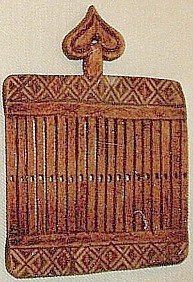

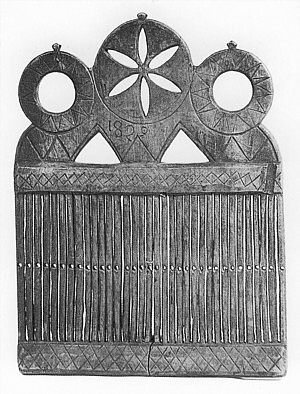

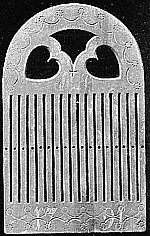

danach entdeckte ich

hier in unserem Museum des Kreises Plön

Kurz

danach entdeckte ich

hier in unserem Museum des Kreises Plön

fast das gleiche Modell, es stammt

aus Wankendorf in Holstein.

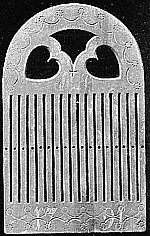

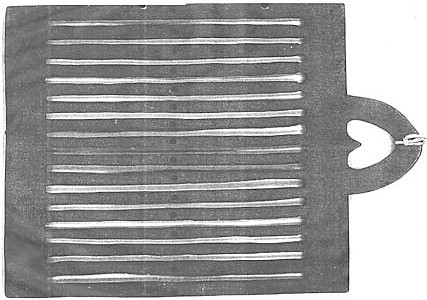

Dieser Kamm ist

19x27 cm hoch,

rechteckig, auch mit einem Herzen.

Das Holz

ist sehr dünn und

vom Alter fast schwarz.

Er hat 16 Löcher und 15

Schlitze, Platz

für 31 Fäden.

Er ist auch gemeißelt,

nicht ausgesägt.

Im Museum trägt er ein Bändchen, das ich auf ihm angewebt habe,

damit man sieht, wozu

er auf der Welt ist.

Wichtig zu wissen ist:

Das Herz gehört beim Weben nach unten und wird mit

einem

Gewicht beschwert, weil sonst der leichte Kamm auf der Kette

zu tanzen anfängt, das stört bei der Arbeit.

Wird er gerade nicht gebraucht, dient das Herz als Aufhänger.

Beide Kämme stammen

aus dem 18. Jahrhundert. Ihre Form

scheint für Schleswig-Holstein typisch zu sein.

Nun denke bloß nicht, dass

ich eine fanatische Kammsammlerin geworden bin. Dazu hätte ich weder

den Platz noch die Euros.

Aber wenn ich mit den Augen

etwas stehlen kann, bin ich sofort dabei.

So kam ich innerhalb von 14

Jahren zu der nachfolgenden Bildersammlung. In jedem Urlaub nahm ich

meine Kamera mit in jedes Museum. Ein einziges Mal nur wurde mir das

Knipsen untersagt. Und öfter bekam ich auch mal ein Bild geschenkt,

Kopie vonner Kopie vonner Kopie... deshalb sind die Bilder auch

manchmal nicht gerade 1. Qualität. Aber trotzdem: Viel Spaß beim

Ansehen!

Du wirst hier vielen

schön

verzierten und nur wenigen ganz schlichten Kämmen begegnen. Im

Alltag

war dies Verhältnis genau umgekehrt, aber von den prächtigen

Webekämmen sind natürlich viel mehr in Museen gelandet, als von den

einfachen, praktischen Arbeitsgeräten. Die waren gewöhnlich

so lange im Gebrauch und wurden immer wieder geflickt, bis sie ganz

auseinander

fielen.

Lustig

finde ich, zu beobachten, dass die Weberinnen früher die Bruchstellen

an ihren Kämmen nicht geleimt, sondern zusammengenäht

haben. Auf dem Bild

von meinem alten Kamm ist das

deutlich zu sehen. Auf

vielen Bildern weiter unten kannst du auch Flickstellen

entdecken,

manchmal nur kleine Löcher rechts und links vom Bruch, oft ist

aber noch der Nähfaden vorhanden.

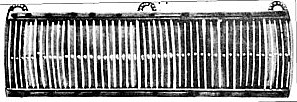

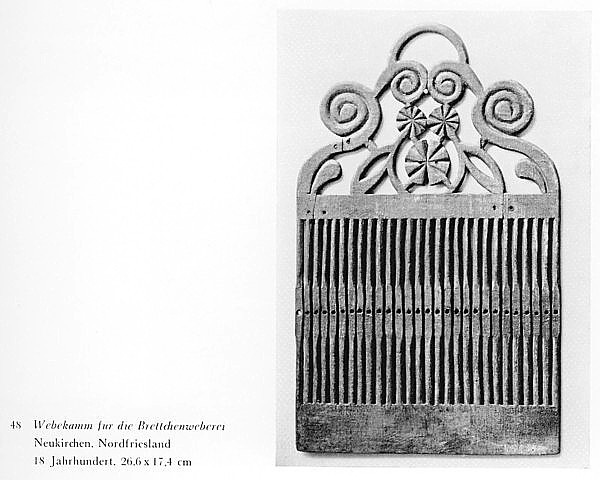

Museumsdirektoren

Museumsdirektoren

wissen

auch nicht

immer alles.

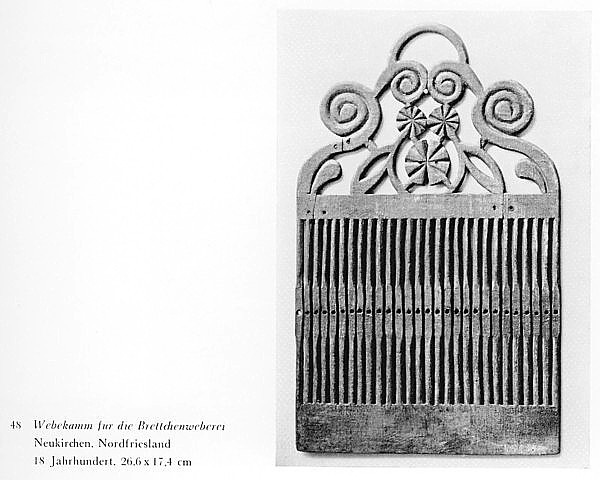

Dazu erlaube ich mir, hier ein

Beispiel aus dem Büchlein "Schleswig-holsteinische Volkskunst",

von Ernst Schlee, seinerzeit Landesmuseum

Schloss Gottorf in Schleswig, zu zeigen.

Dieser Webekamm war mit Sicherheit nicht für die

Brettchenweberei

verwendbar!

Siehe Bandweben, 2

Möglichkeiten

Aber ein

schöner Kamm ist das, und sicher

mit der Hand gemacht,viel

gebraucht und

auch schon geflickt.

!

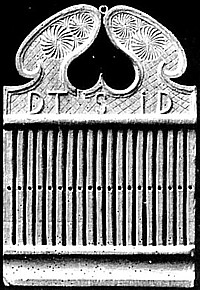

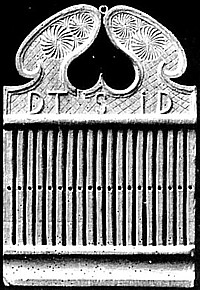

Flensburg

Von meinem 1996 verstorbenen Schwiegervater habe ich ein

uraltes Buch (ohne Jahreszahl, ohne ISBN) geerbt "Kunsthandwerk in

Schleswig-Holstein" von Gustav Brandt, der meines Wissens Anfang des 20 Jahrhunderts Museumsleiter

in Flensburg gewesen ist. Darin fand ich

diese Webekämme. Leider fand ich sie aber bei 2 Besuchen

nicht im Museum in Flensburg. Vieleicht liegen sie im Archiv.

|

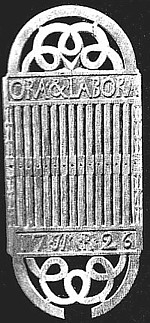

ORA & LABORA

1726 HR

|

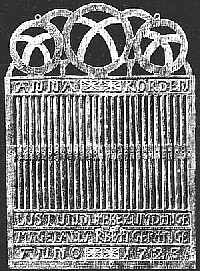

LUST UND LIEBE ZUM DINGE

MAGET ALLE ARBEIT GERINGE

ANNO 1723 ANNA RORDEN

|

Flickstelle mit Blech beschlagen

|

1723

|

|

ANNO

1703 V + + V+R

|

ANNO 1723

|

|

Ehemals

Ostdeutschland

Vorpommern

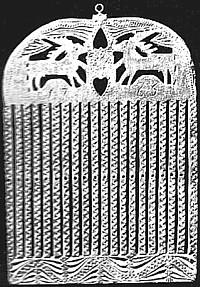

Die nächsten beiden Kämme

stammen aus dem Memelland,

..und

dieser aus

Mönchgut, Rügen, lag 1964 im

aus "Deutsche Volkskunst Ostpreussen" von Karl Heinz

Claßen 1926

Museum für

Deutsche Volkskunde, Berlin

|

Schwäne und Pferdeköpfe

|

|

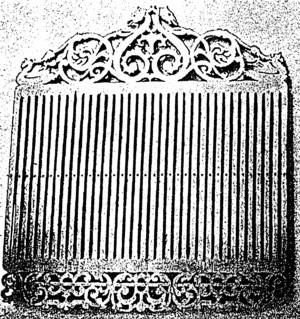

Der viereckige Umriss

bleibt trotz der vielen

Verzierungen erhalten, diese Art ist typisch für Pommern

|

Dänemark

Jetzt

gehen wir nach Nordjütland, in das kleine Museum von Saeby, Hier findet

man die 100 Jahre alte Ausstattung einer ganzen Dorfschule. Dazu

gehören auch einige Bandwebkämme, welche ich durch die Glasplatte in

einer

Schublade fotografiert habe.

Im

Museum in Saeby gibt es überhaupt viel zu sehen. Es zeigt insbesondere

die

schwedischen Haarkullas, Künstlerinnen, welche Schmuck aus menschlichen

Haaren anfertigen.

Schweden,

Dalarna

Einige gibt

es heute noch, ja, ich habe eine echte Haarkulla

kennengelernt. Sie heißt Nina Sparr und wohnt in Dalarna, in Vaamhus am

Siljansee. Ninas verstorbene Mutter hat aber auch eine umfangreiche

Bandmustersammlung hinterlassen, denn neben der Anfertigung von

Haarschmuck ist rund um den Siljan die Bandweberei noch sehr lebendig.

7

kleine Museen haben wir dort besucht. Hier in diesem Kapitel zeige ich

nur die prächtigen Webekämme, die wir dort gesehen haben. Die Reise

"Rund um den Siljan" wird noch geschrieben.

Schwedisch Lappland

3Webekämme, die kunstvoll aus Rentiergeweih zusammengesetzt

sind, der mittlere und der rechte haben 2 Lochreihen

Norwegen

Wenn man in Telemark von

Tuddal aus weiterfährt am Bjaarsee entlang, vorbei am Gaustamassiv, hinauf in die Berge,

dann kommt man,

zuletzt nach

Bondal. Dort verwandelt

sich die Straße in

einen Wanderweg, der durch den Wald weiter hinauf ins Hochgebirge führt.

Der

ehemalige

Schmied von Bondal hat auf seine alten Tage ein Museum eingerichtet.

Nicht nur alte Landmaschinen und

Schmiedewerkzeuge, sondern alles, was er kriegen konnte, hat er

gesammelt.

Ich

entdeckte einige Gürtel und Haarbänder in

Brettchenweberei. Als ich ihn nach Werkzeugen zum Bandweben fragte,

zeigte er stolz auf einen Glaskasten:

Da standen drei urige Webkämme,

sicher die ältesten meiner ganzen Sammlung. Auch Schiffchen waren

dabei: Werkzeuge zum Bandweben wohl, aber Bänder dieser

Art findet man in der Gegend leider gar nicht mehr.

Das

Fotografieren bei der herrschenden Dunkelheit war nicht so einfach.

Meine Automatikkamera wollte erst knipsen, nachdem ich mit

Papiertüchern und Spucke den Staub von der

Glasscheibe gewischt hatte. Es gab auch starke Spiegelungen,

aber zum Glück nicht auf wichtigen Teilen. Alle drei Kämme waren aus

solidem, dunkelbraunem Holz, hatten Gebrauchsspuren und Flickstellen.

Auch dieser Kamm ist mit Fäden

geflickt

worden.

Hier ging der Bruch sogar quer zu den Kammzähnen.

Platz für

nur 27 Webfäden, also nur für ganz

schmale

Bänder geeignet. Darüber hängt ein Schiffchen.

|

An der

oberen

Verzierung zerbrochen und mit weißer Farbe bekleckst.

Im

unteren Querteil dunkler gefärbte Schnitzerei. 31 Fadenplätze

|

Am besten

erhalten aber auch mit einer Flickstelle

|

Und hier der

Königlich-Norwegische Superkamm

aus dem Norska Museet, Oslo

Er ist

sogar mit Bleigewichten beschwert, von denen eines fehlt.

Das

Bändchen,

was er trägt, ist seiner Pracht jedoch nicht angemessen.

Ob ich

mal

frage, ob ich Nachhilfeunterricht anbieten soll?

Das

Museum hatte 2002

eine sehr aufgeschlossene Handarbeitsstube -

Ein kleiner Gruß, sogar mit zweiter Lochreihe

aus

und einer aus

Finnland

Estland

Noch mehr Webekämme gibt es im Hesterbergmuseum

in Schleswig

Da möchte ich unbedingt noch mal hin, du auch?

dann klick mal drauf

Zurück zur Startseite

Für

83 Fäden

Für

83 Fäden

Kurz

danach entdeckte ich

hier in unserem Museum des Kreises Plön

Kurz

danach entdeckte ich

hier in unserem Museum des Kreises Plön  Museumsdirektoren

Museumsdirektoren