Gewebte

Bänder von und bei Anneliese Bläse

IV. Bandweben,

2 Möglichkeiten

Zitat

aus einem Fachaufsatz über Webkunst im alten Ostpreußen, veröffentlicht

von der Landsmannschaft Ostpreußen 1984, als Beispiel für viele:

Sehr beliebt war früher

auch die Brettchenweberei, die ebenfalls nach Nordeuropa weist und

auf einer sehr hohen volkskünstlerischen Stufe stand. Vor allem

im nordöstlichen Ostpreußen webte man früher auf

solchen geschnitzten hölzernen Brettchen schmale, reich

gemusterte Schürzenbänder. (Zitat Ende)

Dieser kurze Text enthält

2 grundlegende Fehler, die zeigen, dass der Verfasser keine Ahnung

hatte, wovon er schrieb. Du magst mich für kleinlich halten,dass ich

mich so breit darüber auslasse, aber die Beschäftigung mit vielen Fäden

hat mich gelehrt, dass gewisse Dinge nur laufen, wenn man eine

bestimmte Ordnung einhält. Häufige Fragen von Webfreunden oder

solchen, die es werden wollen, zeigen die große Verwirrung, welche

durch unsachgemäße Beschreibungen und Verwendung falscher Begriffe

durch angebliche Fachleute angerichtet wurde und ständig noch wird:

1. Hier wird der Ausdruck

"Brettchenweberei" für die Kammweberei verwendet,

denn Webebrettchen waren nie geschnitzt, sie müssen so glatt wie

möglich sein, sonst laufen sie nicht.

2. Mit geschnitzten

Brettchen können nur die Wekekämme, auch Gatter, oder Gatterkämme, gemeint sein.

Damit wurden in Ostpreußen die Jostenbänder gewebt. Jousta ist litauisch und heißt

Gürtel, das waren sie auch, - keine Schürzenbänder.

3. In Schleswig-Holstein heißt der Webekamm auf Plattdeutsch

tatsächlich "dat Brett", weil er ja meist aus einem einzigen

Stück Holz hergestellt wurde.

Aber er heißt nicht Brettchen,

und wir weben auch keine Bändchen, wie es bei meinem letzten Auftritt im Textilmuseum Neumünster in der Einladung stand.

Die Interessierten dachten sofort "Freundschaftsbändchen" und gingen deshalb in die anderen angebotenen workshops.

Als Alles vorbei war, standen sie an meinem Tisch und staunten und

quakten:"Hätte ich das gewusst, wäre ich zu Ihnen gekommen."

Das war sehr erhebend für mich.

Also:

Der Verfasser jenes Artikels kannte weder die Verwendung noch die

landesübliche Bezeichnung für die Bänder.

Entweder war er kein

Ostpreuße, dann hat er schlecht recherchiert, und die Herausgeber haben

ihm nicht auf die Sprünge geholfen.

Oder er verhielt sich so, wie die berühmte Margarethe

Lehmann-Filhes

in ihrem Buch "Über Brettchenweberei" zwischen den Zeilen ihren Ehemann,

den Archäologen Filhés

und seine Kollegen beschreibt:

Kleine Dinge sind für große Männer unwichtig, sie fühlen sich über

Handarbeiten erhaben, belächeln die Frauen ob ihrer Wichtigtuerei wegen

Nichtigkeiten,

sagen beschwichtigend ja, ja - und gucken nur von sehr

weit oben herab und somit gar nicht richtig hin.

Deshalb habe ich diese

beiden völlig verschiedenen Webtechniken hier genau erklärt.

Es gibt

natürlich auch noch andere Webarten und Techniken. Einige findest du

unter

1.

Brettchenweben, auch Plättchenweben oder

Schnurweben

Margarete

Lehmann-Filhes hat 1902 mit der Veröffentlichung ihres Büchleins "Über

Brettchenweben" diese Webmethode wieder in den Blick der Wissenschaft

gerückt, nachdem sie in Europa nur noch ein verborgenes Dasein am Rande

- nämlich in so exotischen Gegenden wie auf dem Balkan, Lappland,

Island oder Ungarn -

geführt hat. Es ist ihr Verdienst, "die Männer", in diesem Falle ihren

Ehemann und seine Freunde, alles Archäologen und Forscher, immer wieder

auf diese kleinen Bändchen hinzuweisen als

wichtigen, wenn auch unscheinbaren, Bestandteil der alten Kulturen. Als

anständige Frau ihrer Zeit konnte sie ja nicht selbst mit auf Expeditionen fahren, Sie erinnerte sie daran und bat ständig

darum, ihr von den Reisen Bänder

mitzubringen. So kam sie zu einer schönen Sammlung, die sie genau

studierte und mit Hilfe von isländischen und anderen Freunden

herausfand, wie die Bändchen gewebt ware. Das beschrieb sie dann in

ihrem Büchlein, welches bis heute das Grundwerk zu diesem Thema ist und

immer noch zitiert wird. Vor einigen Jahren sah ich ihr Buch auf dem

Schriftentisch im Nordiska Museum in Stockholm in

Schweden, natürlich in

schwedischen Übersetzung. Vielleicht ist es da jetzt noch zu bekommen.

Hier in Deutschland ist es längst vergriffen - ja, als ich es mir von

der Stadtbücherei kommen ließ, durfte ich das "echt alte", kostbare

Exemplar nicht

einmal mit nach Hause nehmen, sondern musste es dort lesen.

Margarete, geborene Lehmann, verheiratete Filhes hat bei all ihrer

Forscherei nur hölzerne Webebrettchen zu sehen bekommen, deshalb nannte

sie die neue alte Technik, für die es in Deutschland nicht einmal mehr

einen

Namen gab "Brettchenweben". Inzwischen weiß man, dass es Webeplättchen

aus allerlei verschiedenen Materialien gegeben hat, zum Beispiel

Knochen, Elchgeweih, ja sogar hart

getrocknetes

Leder. Auf dem Balkan weben die Männer mit gebrauchten

Spielkarten, die

sie sich zurecht schneiden. Ein altes Spiel hält gerade noch ein

Band aus, sagt man. Wenn man heute neue Brettchen oder Plättchen

kaufen will, sind sie häufig aus einer steifen geölten Pappe,

die

mich sehr an die Isolierpappe in alten Radios erinnert. Aber für

den

Anfang

geht es auch mit quadratischen Bierdeckeln, die man im ganzen Block

unter die

Bohrmaschine legt, damit die Löcher schön

gleichmäßig werden.

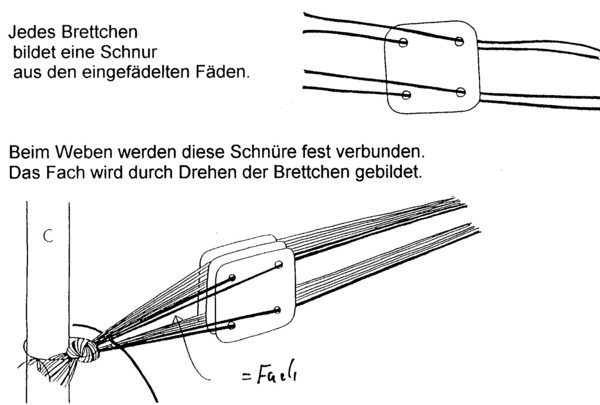

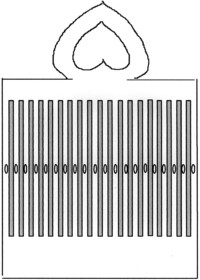

Jedes

dieser Brettchen hat 4 Löcher. Wenn ein Brettchen gedreht wird, bildet sich aus den eingefädelten Fäden eine gezwirnte

Schnur. Das

Webfach wird durch Drehen aller Brettchen gebildet, Eine ganze Umdrehung der Brettchen bildet 4 mal ein Fach.

Der

Schussfaden verbindet die

Schnüre aller Brettchen fest miteinander, so entsteht das Band.

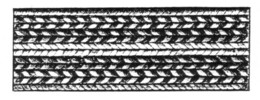

Seine Struktur sieht anders aus, als

beim Kammband. Je nachdem, wie die

Fäden durch die Brettchen gezogen wurden und wie

oft sie in die gleiche Richtung gedreht wurden,

wirkt sie wie rechte

Strickmaschen oder wie

ein Köpergewebe.

In der Literatur ist viel von Köper die Rede, dabi müssen wir

immer im Auge behalten, dass es kein Köper ist, sondern nur

so ähnlich aussieht.

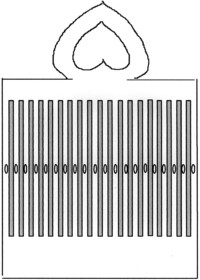

Brettchengewebestruktur

kann wie gestrickte

rechte Maschen

aussehen, es gibt aber

auch

andere Strukturen.

Über das Brettchenweben gibt es viele Veröffentlichungen,

siehe Links. Es wird gewöhnlich im Vergleich mit der Kammweberei als die schwierigere

Art (und deshalb edlere Handarbeit) dargestellt.

Aus

eigener Erfahrung möchte ich aber behaupten, schwieriger ist wohl

das Einfädeln und die körperliche Anstrengung beim Weben. Hat man die

Kette aber erst einmal vorbereitet, kann man bei vielen Mustern einfach

flott

darauf los arbeiten.

Die Gelesenen Muster beim Kammband verlangen dagegen während des ganzen

Webvorganges

eine gleich bleibende

Konzentration. Ich beschreibe die Brettchenweberei hier nur kurz und

konzentriere mich dann auf das Gebiet, welches ich am besten beherrsche: die Bandweberei mit

dem Webkamm, und besonders die Gelesenen

Muster

des Ostseeraumes.

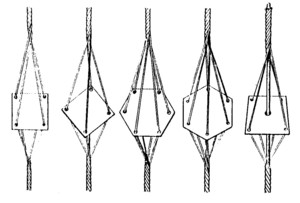

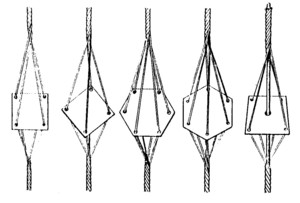

Webebrettchen haben ganz

verschiedene Lochzahlen, auch dreieckige, hier nicht abgebildet. Das

quadratische Brettchen ganz rechts mit dem Loch in der Mitte dient

dazu, die

einzelnen Schnüre zu verstärken, indem noch ein dickerer Faden

unsichtbar mit

eingearbeitet wird. Damit webt man zum Beispiel Pferdezaumzeug, auf dem

Balkan, früher auch in Finnland.

Der Gürtel des Dänenkönigs Eric ist sogar mit 8-Loch-Brettchen gewebt.

Die Umkehrstellen

Das

Muster dieses blau-weiß-schwarzen Bandes wird

einmal bestimmt durch die Anordnung der Fäden, aber auch durch die

Richtung, in

welche die Brettchen gedreht werden. Dreht man sie eine Zeit lang immer

in eine Richtung, werden ja nicht nur die Fäden welche man verwebt, vor

den

Brettchen zu Schnüren eingedreht, sondern am fernen

Ende hinter den Brettchen geschieht

dasselbe. Irgendwann sind sie dort so stark eingedreht, dass man keinen

Spielraum zum Weben

mehr mehr hat. Ändert

man die Drehrichtung der Brettchen, wird diese Verdrehung wieder

aufgehoben. Dadurch entsteht aber eine deutlich erkennbare Umkehrstelle,

von der an das gleiche Muster spiegelverkehrt verläuft. Man kann

das Muster bewusst gestalten, indem man öfter die Drehrichtung ändert,

als es

eigentlich nötig ist. War zuvor ein

Winkel zu sehen, der sich von mir weg öffnete, so wird er sich jetzt

schließen. So entstehen die "Augen", und auch die Teile dazwischen.

Oben

habe ich die Umkehrstellen angezeigt: Großes Auge, längerer Abstand -

kleines Auge kürzerer Abstand.

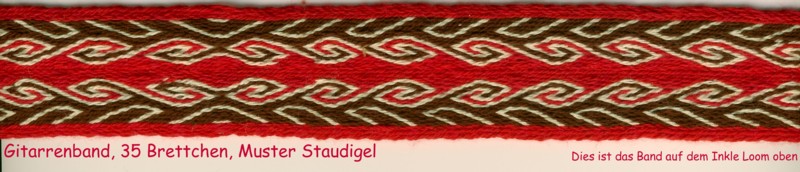

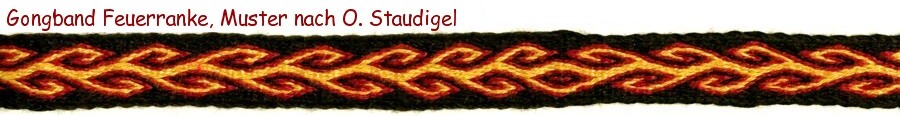

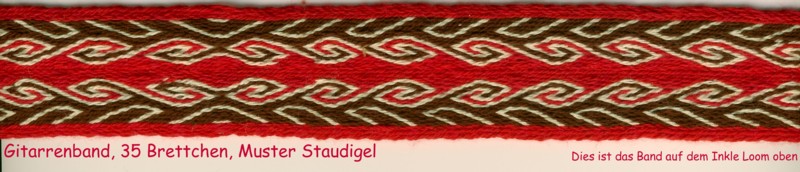

Das Buch "Der Zauber des Brettchenwebens" von Otfried Staudigel

hatte auf mich die zauberhafte Wirkung, dass ich einige Dinge

endlich begriffen habe, aus denen ich früher nach anderen Anweisungen

einfach nicht schlau geworden bin. So weiss ich jetzt endlich, wie ich

leicht und schnell man eine Kette schären und dabei gleichzeitig die

Brettchen einfädeln kann. Ich besitze zwar kein Schärbrett, aber einen

Inkle Loom. "Deit dat sölbe!" sagt man auf Platt. Und nach Anweisung

von Herrn Staudigel gelangen mir auch schon einige Muster aus der

Sippschaft des "Laufenden Hundes", (beliebt bei den alten Griechen), bei

welchen man die Brettchen

gruppenweise in verschiedene Richtungen drehen muss. Dazu gehören,

siehe unten, der Henkel des grauen Beutelchens mit der

braun-grünen Ranke auf dem großen Bild, sowie weiter unten das

Gitarrenband und das

Gongband mit der Feuerranke. Danke, Herr Staudigel!

Zu Otfried Staudigel,

Brettchenbandweber, kommt man per E-mail: staudigel@brettchenweben.de

Blick in

meine Brettchenwerkstatt

Brettchenweben mag ich am

liebsten auf meinem kleinen Schottischen Bandwebstuhl, dem Inkle Loom.

Man kann darauf die Kette schären und dann gleich darauf los

weben. Näheres unter Werkzeuge - Link -

Meine

Brettchen hat

mir mein Mann aus

Brasilianischem Buchsbaum

gemacht, ganz dünnes Holz, ganz fein geschliffen, sie laufen wunderbar!

Die

großen "Sicherheitsnadeln" hat er mir aus rostfreiem Stahldraht

gebogen, in verschiedenen Größen für verschiedene Brettchenzahlen. Die

Idee, die Brettchen auf diese Weise vor dem Durcheinanderfallen zu

sichern, ist sehr praktisch. Sie stammt von der schwedischen

Bandweberin Sonja Berlin Englund

aus ihrem Buch «Brickvävning - så in i Norden» (Text Schwedisch).

Auch das vorne liegende Schiffchen mit dem blauen Garn hat mein Mann

aus Brasilianischem Buchsbaum gemacht. Diese

Form wird in Telemark, in Norwegen verwendet, gewöhnlich mit einer

Einlage aus Eisen oder Messing. Das Schiffchen, das in der

aufgespannten Kette steckt, gehört zum Inkle Loom. Es eignet sich nicht für Lesemuster.

Seit ich das Buch von Otfried Staudigel «Der Zauber des

Brettchenwebens» (Text Deutsch und Englisch) besitze, habe ich mich

sogar an das alte Muster der Griechen und des Balkans, den «Laufenden

Hund» und seine Verwandten gewagt. Die

braun-grüne Ranke auf dem Taschenhenkel und das Band auf dem Inkle Loom

gehören dazu.

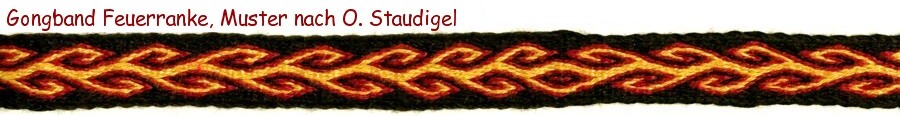

Für Sohn Martin webe ich Griffbänder für die Gongs, die er

schmiedet, hier ein Beispiel:

Hier unten

mein neuestes, ein Band für Martins größten Gong

Link zu Martin

2b. Kettripsband

mit dem Webekamm

auch Bandwebe, Gitter, Gatter, auf

Pommersch Platt einfach „dat

Brett“ genannt.

Seit ich mich mit

dieser Website beschäftige, bemühe ich mich, Webekamm zu sagen, weil

der Komputer sonst falsche Assoziationen entwickelt, er meint, ich weiß

nicht wie man webcam schreibt. Webkamm - Webekamm , beides ist

gebräuchlich gewesen,

abhängig von der Landschaft

Man will uns Kammwebern immer

einreden,

dass die Brettchenweberei die Ältere und deshalb Fürnehmere ist unter

den

beiden Künsten. Niemand

weiß, wann der

Webekamm erfunden worden ist. Aber immerhin hat man Stücke von

zerbrochenen

Webekämmen bereits aus der Römerzeit gefunden, das heißt sie sind

mindestens 2000 Jahre alt, also doppelt so alt wie die Wikinger, die

sonst

immer

für alles herhalten müssen.

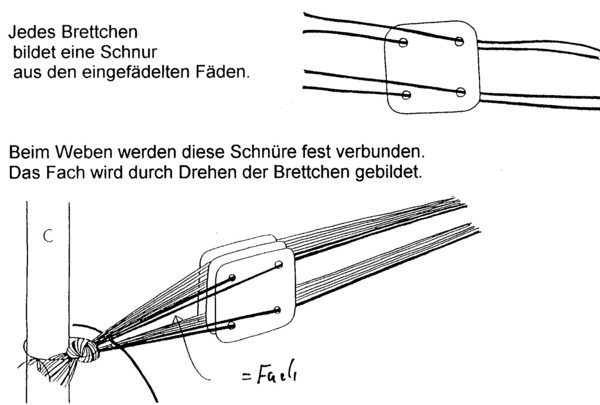

Die Löcher des Kammes ersetzen den alten Litzenstab, das heißt, die

Kettfäden, welche früher durch Litzen (Garnschlingen) liefen, sind nun

in die

Löcher eingezogen

und die freien Fäden in die Schlitze zwischen den Zähnen. Damit ist die

Kette auch

in 2 Gruppen aufgeteilt, eine feste und eine bewegliche, die sich

beim Weben kreuzen. Das

Webefach, der dreieckige Raum zwischen den beiden Fadengruppen,

wechselt

man durch Heben und Senken des Kammes. Die Fäden, welche durch die

Löcher

laufen, werden auf und

ab bewegt, und jedesmal, wenn sie ganz unten oder ganz oben sind, wird

das

Schiffchen mit dem Schussfaden durch

das „Fach“ geführt und fest angeschlagen. Wird das Fach

gewechselt,

bilden die Fäden ein neues Kreuz und der Schussfaden kann nicht

mehr zurück: Diese geniale Erfindung der

Menschheit wurde schon vor mehr als 5 000 Jahren gemacht.

Unten auf dem Bild

sieht man das künstliche Fach, der Kamm ist hier

angehoben und das Schiffchen ins Fach eingeführt. Hängt der Kamm unten,

sind die Lochfäden auch unten, hat man das natürliche Fach.

Das entstehende

Gewebe hat eine Leinenbindung: die Fäden laufen in jede

Richtung immer 1 drunter, 1 drüber. Allerdings, beim

Bandweben wird der

Schussfaden so fest angezogen, dass

er

nicht gar mehr zu sehen ist. Nur die

Kettfäden sind sichtbar und sie bestimmen das Muster. Das Gewebe hat

Querrippen, je dicker das Schussgarn, um so deutlicher zu sehen. Darum

heißt es es Kettrips.

Achtung! Beim

großen Webstuhl hat man zum Anschlagen einen Kamm, aber nie

beim Bandweben!

Da macht man es mit dem Schiffchen oder einem

Holzschwert, der Kamm spreizt die Fäden, das soll er nicht.

fernes

Ende, an der Wand befestigt

Arbeitsseite,

am Gürtel befestig

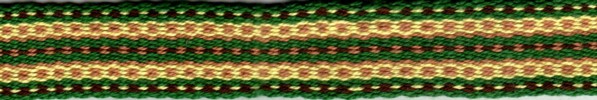

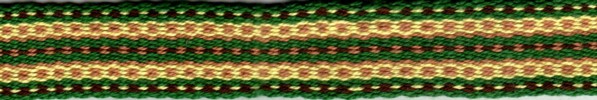

Hier zwei Beispiele:

Schlicht

Weben oder Schussband: das bunte

Muster hier entstand nur durch die Anordnung der Kettfäden

Band mit

gelesenem Muster im Stil des Ostseeraumes, 21 rote Musterfäden , 42

weiße Grundfäden

weiter:

Bandweben

mit Webekamm und Rückengurt

weiter: Der

Webekamm

zurück zur Einführung

zurück zur

Startseite